山形大学 社会共創デジタル学環長

渡邉 信晃

WATANABE Nobuaki地域社会において実践的に行動することを通じて、知識だけではなく、解決に向けたプロセスを学ぶ

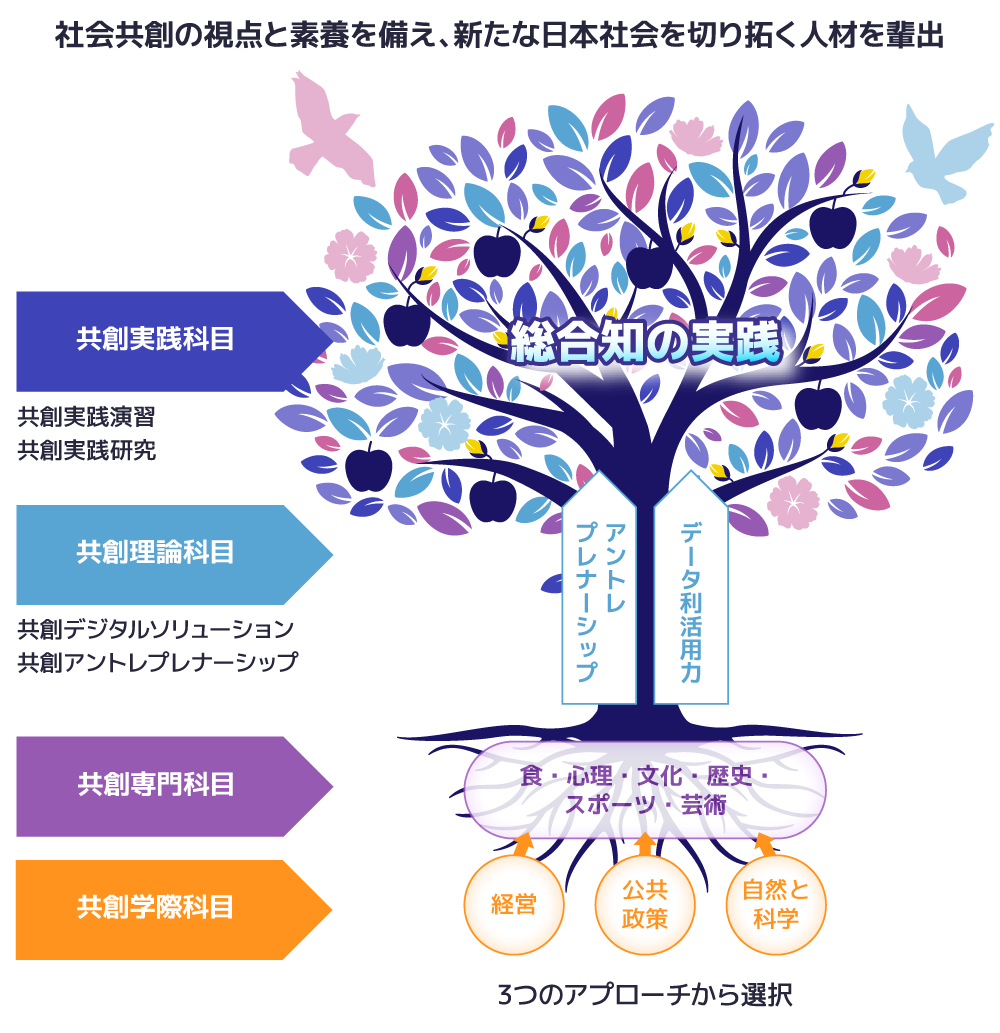

社会共創デジタル学環は、人文社会科学部、地域教育文化学部、理学部の3つ学部の連携によって設置された新しい組織です。これらの学部には歴史があり、それぞれの分野において地域に貢献するのと同時に、社会で活躍する多くの人材を輩出してきました。一方で、社会における諸問題の解決を考えた場合、単独の専門性で太刀打ちできるような問題は少なく、複数の専門性が力を合わせて課題解決に取り組んでいく必要があります。一人の人間が持つ力は限られますが、様々な知恵を持ち寄れば多くのことを解決できます。

社会共創デジタル学環には、様々な専門性を持つ教職員がいます。私達もまた、何かの課題を解決しようとした場合には、自身の専門知だけでは改善できない場面に何度も直面しています。そして、専門性の異なる人々と一緒に知恵を出し合う経験や、課題が生じている現場に近い人々の有する経験や実践による知が大きな頼りとなることを経験しています。

私達の学環では、学問としての学びにとどまらず、地域社会において実践的に行動することを通じて、知識だけではなく、解決に向けたプロセスを学んでいきます。課題に対する解決策そのものを身に付けるというよりは、どのような課題であっても、解決に向かって進んでいくことができる力を養います。これは、自身の持つ能力を発揮する力と他者の力を借りて協働・共創できる力です。これらを養い、課題を解決していくために、地域の様々な専門家の力も借りて教育・研究を行っていきます。その中心はもちろん、学環で学ぶ学生のみなさんです。この取り組みによって得られる成果は、直接課題解決につながることもあるでしょうし、将来また別の課題を解決することに寄与できる人材へと成長することでもあります。

社会共創デジタル学環は、ここに所属する学生のみなさんや教職員、そして地域の様々な人々と共に、大学と社会が一体となって地域や社会全体に向けた有為な人材の輩出と課題解決にチャレンジしていきます。